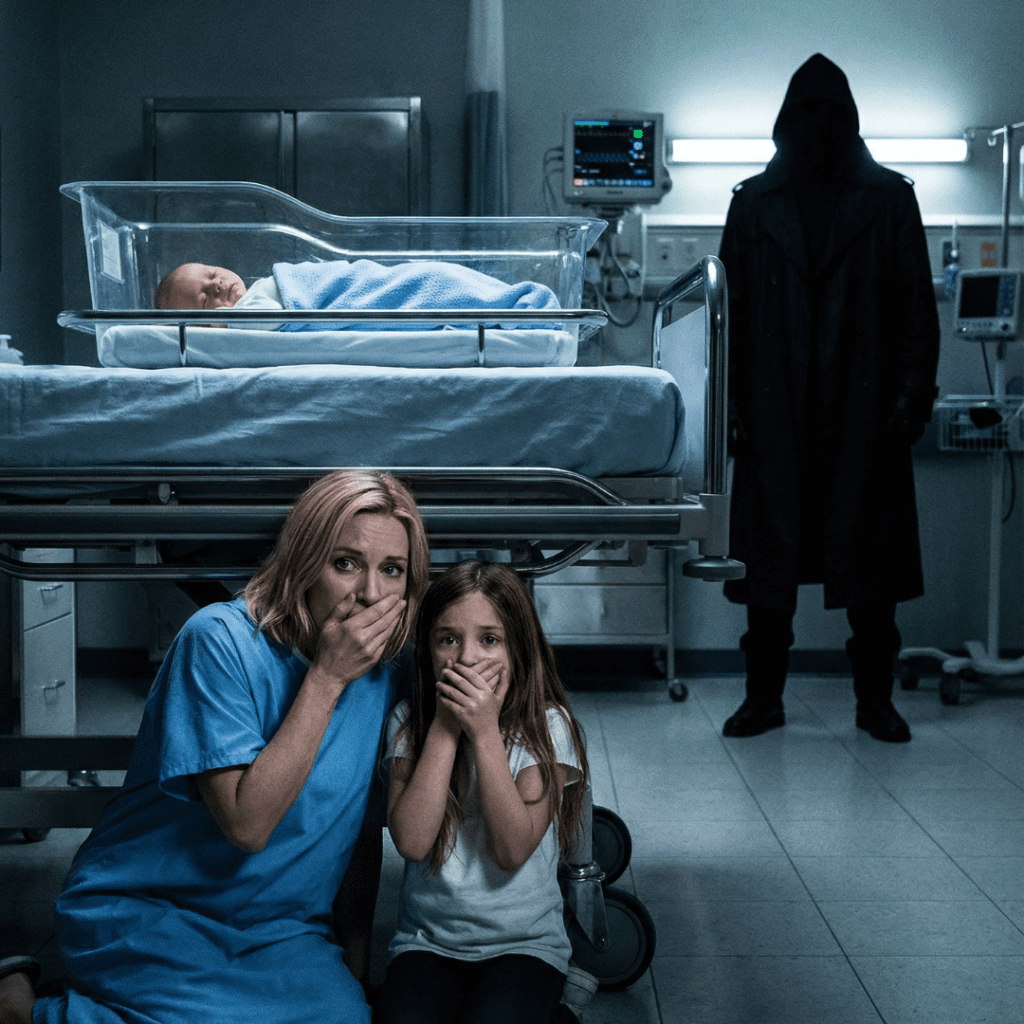

Avevo appena partorito quando mia figlia di otto anni fece irruzione nella stanza d’ospedale, le sue sneakers stridendo sul linoleum. Qualcosa non andava, qualcosa di terribile. I suoi occhi, di solito pieni di vivacità, erano spalancati e colmi di paura.

Senza dire una parola, si precipitò verso la finestra e chiuse di colpo le tende.

«Mamma», sussurrò, avvicinandosi così tanto che il suo respiro tremava contro il mio orecchio, «nasconditi sotto il letto. Subito.»

Ero a malapena due ore dopo il parto, il mio corpo dolorante e pesante, ma la sua urgenza squarciò la nebbia. Nella sua voce non c’era esitazione. Nessun gioco. Nessuna fantasia. Solo terrore puro.

Ci infilammo insieme sotto il letto, la mia spalla premuta contro la sua nell’ombra fredda del metallo. Lei afferrò la mia mano con entrambe le sue; le nocche diventarono bianche.

Poi i passi risuonarono.

Pesanti. Lenti. Decisi.

Entrarono nella stanza con l’assicurazione di qualcuno che si sentiva a casa sua. Ogni passo faceva sobbalzare Rebecca. Cercai di inclinare la testa per guardare, ma lei mi coprì dolcemente la bocca, gli occhi imploranti: Non respirare. Non muoverti.

I passi si fermarono accanto al nostro letto.

Un silenzio pesante calò sulla stanza.

Il materasso si abbassò leggermente sopra di noi, come se una mano si fosse appoggiata per mantenere l’equilibrio. Sentii un respiro – un’inspirazione lenta e profonda che mi fece venire i brividi.

Un’ombra si mosse sul pavimento, avvicinandosi.

E poi…

Riconobbi le scarpe. Costose, lucidate – fuori luogo in un ospedale.

Daniel.

Il mio ex marito. L’uomo contro il quale avevo ottenuto un’ordinanza restrittiva. L’uomo che aveva giurato che avrei «rimpianto di aver voltato pagina».

Un nodo mi serrò lo stomaco. Rebecca doveva averlo visto prima di me. Per questo era corsa così velocemente.

Ethan piagnucolava piano nella sua culla. Daniel si fermò e si voltò verso di lui. Un cassetto si aprì, rivelando strumenti metallici che tintinnarono. Il panico mi travolse.

La voce di un’infermiera risuonò nel corridoio. «Stanza 417? Siete ancora lì?»

Daniel si immobilizzò. Il cassetto si chiuse con un clic. Poi sparì, silenzioso com’era arrivato.

Rebecca crollò contro di me, tremando.

Quando il corridoio tornò tranquillo, strisciai fuori, chiusi la porta a chiave e chiamai aiuto. La sicurezza perquisì la maternità. Le telecamere confermarono che si era introdotto usando il badge visitatori di qualcun altro.

Rebecca rimase incollata a me.

«Hai fatto esattamente la cosa giusta», le sussurrai.

Ma la paura rimaneva. Daniel sapeva che avevo partorito – e era a un passo dal raggiungerci.

Quella sera arrivò l’ispettore Mark Hollis. Calmo. Imperturbabile. Il primo punto fermo nel caos. Mi chiese come Daniel potesse aver saputo che stavo partorendo.

«Mia madre ha pubblicato delle foto di vestitini da neonato su Facebook», mormorai. «Lui la segue ancora.»

Gli occhi di Rebecca si riempirono di colpa. La strinsi a me. «Non è colpa tua.»

Mark promise pattuglie rafforzate e un mandato d’arresto urgente.

Quella notte Rebecca si accoccolò contro di me nel letto d’ospedale, la testa sulla mia spalla.

«Non sono corsa a chiamare l’infermiera», mormorò. «Non volevo che lui mi vedesse.»

«Ci hai salvati», le dissi. «Sei stata coraggiosa quando io non potevo esserlo.»

Il mattino seguente, il mondo mi sembrava ancora instabile. Uscimmo dall’ospedale accompagnati. Rebecca camminava accanto alla sedia a rotelle, gli occhi che scandagliavano ogni angolo, ogni porta.

Il ritorno a casa sarebbe dovuto essere un sollievo.

Invece fu peggio.

Sul bancone della cucina, dove posavo sempre la borsa, c’era un biglietto piegato.

La calligrafia di Daniel.

L’agente lo aprì con dei guanti. La sua mascella si irrigidì.

Lesse ad alta voce:

«Puoi nasconderti da me negli ospedali, dietro ai poliziotti, sotto i letti. Ma prima o poi sarai sola. E quando succederà, finirò ciò che abbiamo iniziato.»

Rebecca lasciò sfuggire un singhiozzo soffocato. Le mie mani si gelarono.

La polizia arrivò in pochi minuti, controllando ogni stanza, ogni armadio, la soffitta e il garage. Nessuna traccia di effrazione. Nessun segno di come fosse entrato.

«Forse ha ancora una vecchia chiave», disse un agente.

La mia casa non mi sembrava più mia.

Il detective Mark tornò, con un’espressione cupa.

«Sta preparando qualcosa», disse piano. «È paziente. E gli uomini pazienti sono imprevedibili.»

Scese la sera, pesante e tesa. Due agenti rimasero fuori. Dentro, la casa sembrava trattenere il respiro.

Rebecca si accoccolò contro di me sul divano. Ethan dormiva, ignaro della paura.

Poi le luci iniziarono a tremolare – una volta, due volte – e la casa precipitò nel buio.

Il quartiere era rimasto senza corrente, ci assicurarono gli agenti. Niente di mirato. Ma quel breve blackout fece scattare qualcosa dentro di me.

L’ispettore Mark, che era rimasto nei paraggi, tornò.

«Ho visto casi come questo», disse. «Vuole controllare. Vuole instillare paura.» Il suo sguardo si addolcì. «Ma non siete soli.»

Per la prima volta dall’ospedale, una scintilla di speranza si accese.

Gli agenti terminarono il controllo. Il silenzio tornò nella casa. Rebecca finì per addormentarsi accanto a me. Per un attimo, la calma sembrò tornare.

Lanciai uno sguardo a Ethan – così piccolo, così innocente – e mormorai, più promessa che preghiera:

«Prima o poi tutto questo finirà, e potremo riprenderci la nostra vita. Non la lasceremo in mano alla paura.»